這幾天利用德文課的休息時間,以及晚上的閒暇讀完了這本大江健三郎的作品。由於出國在即,台北住處的書還有成堆沒消化,這陣子打算用力讀書才是。讀這本書的時候不是很懂,只是看了張大春的序,以及其他在網路上對此書的書評,覺得似乎要嘛言不及義、要嘛隔靴搔癢,忍不住自己動手。一開始不太有方向,就像暗夜裡對湖面撒網一樣,但痛快地寫完卻也覺得脈絡清晰了些。

大江健三郎在這本書中,利用化名為古義人的方式探討他的妻兄伊丹十三(化名為吾良)自殺的死因。二個人利用名叫「田龜」的收音機在不同的世界進行對話。就在古義人逐漸耽迷於這樣的對話不久,顧慮到妻兒對他精神狀況的擔憂,毅然拆下田龜的電池赴德國休息百日,並且在無意中獲得關於吾良之死的線索。不斷反覆出現的古義人與吾良年少共同經歷的「那件事」,成為書中最顯著的烙痕,也是故事開展的隱晦神祕之處。他的妻子也在與他的討論中,以及閱讀他自德國帶回來的書籍,就她自己、古義人及吾良的記憶進行反思和印證。

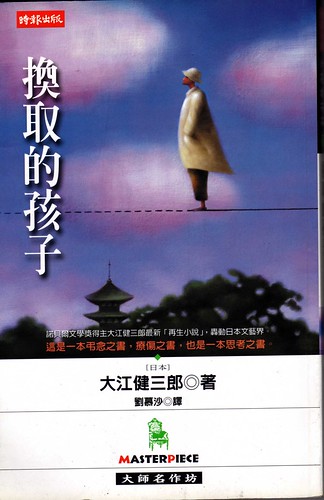

確實就是封面上所寫的,「這是一本弔念之書,療傷之書,也是一本思考之書」。張大春的序我在讀完書之後又看了一次,卻有些不同的見解。張大春認為這本書著墨在文藝創作者與平庸讀者間的征伐,文藝創作者發現自己最後與平庸讀者根本沒有差別,只好選擇以死作為唯一的區隔,自殺這件事情成為鬥爭的工具。但我覺得或許張大春本身也是作家,在同理的時候會不會也同時也侷限了、先入為主了?死亡只是一件工具?

我這「平庸的讀者」所看到的是這樣的。

以「這邊、那邊」的多重角色對話書寫的方式,在許多作家的作品都看得到這種手法,但其用意卻不盡相同:有些作品是以反詰引導思路,有些作品則是拆解自身不同的部份來對話,而這部作品很容易就讓現實生活的大江健三郎對號入座,雖然他用化名的方式似乎想拉開書中人物與自己的距離,也許是為了讀者方便也許是自己書寫時能跳脫主觀,大江健三郎利用與伊丹十三的對話,以及正面面對共同的「那件事」,來踏實自己的過去,當然這也不無弔念的意味。

利用田龜來進行對話,並且一再出現古義人按下暫停鍵提出反駁,不讓吾良主導整個討論,似乎也挺明顯是一種心理上的補償。此外,古義人的妻子,也就是吾良的妹妹,在外國寓言裡walk through過去的經驗;古義人的兒子小明雖然天生缺陷,但在音樂方面有特別造詣。一方面大江健三郎想補齊與這個有共同記憶的人中間的連結,明瞭他求死的目的;一方面尋找生死的解答,以他的妻子來演繹寓言;而他的兒子則是隱隱欲動的年輕生命,在現實的世界裡被埋下的小種子。

一般對於生死的探討,毋庸說已經有非常多的哲學討論。在書中的軌跡則是先埋下「靈魂不死,只是存活在有別於肉體所能感受的時間空間以外的地方」以及「靈魂是永遠覺察不到死亡的一個天真的存在」這樣的引子,也引用了詩句:

「有一天,我將被允許在一個靈魂與一具肉體裡擁有真實。」

接著在自我批判中認定人生脆弱,「在外國機場看到貼有fragile的行李,就想把那標籤貼到自己背上」、「被河馬攔腰一口啣進大嘴裡的時候,所能做的只是拚死哇哇大叫」,但對死亡的意義存疑,「吾良啊吾良,如果死亡是那麼樣無足輕重的東西,那麼樣若無其事的降臨,你就犯不著劇烈耗費那麼大的能量、身心和情感,墮樓身亡了,之前,你還灌下大量的白蘭地呢!」這種清醒的失落感若合符節地呼應原來的引子。

「生死的祕密潛藏於地下的幽冥,而不在光明的天上。若不臉朝下,就看不到祕密。」「換取的孩子(Changeling)」這則寓言開出詭麗(不是瑰麗)的花朵。其典出歐洲民間故事,侏儒小鬼戈布林渴望人類的美麗幼兒,每逢人間有美麗的嬰兒出生,就拿他們醜怪的小妖來掉包,Changeling即指留下來的醜怪孩子。而大江健三郎提到一段兒時的記憶,他生病並且醫生說情況不妙,

「媽,我會不會死掉?」

「我相信不會,媽也希望你不要死。」

「我聽到大夫說這孩子已經沒救,所以,我想我大概會死掉。」

「放心,你就是死了,媽還會再把你生一次。」

「可是是不同的小孩,不是嗎?」

「不,沒有什麼兩樣。我會把你出生以來看過、聽過、讀過,還有做過的事,一股腦兒說給新來的你聽。而且所有你使用的語言,新的你也會說,所以兩個小孩是完全一樣的。」

這邏輯乍聽胡說八道,但思索起來卻很有意思。誰真正知道生命的終點在那裡?如果不是死亡的話,那生命是以什麼樣的型態延續下去的?駕馭我們身體的是自己的靈魂,還是只是複製別人的生命經驗?我們有沒有可能,也已經被「換取」了?在每一世生命裡,我們都在學習,但學習之後會不會就長成「別人」?不斷地重複變成不一樣的人,這樣的延續,意義在那裡?

這種「含帶誤差的重複」,確實很有趣,也讓人心驚。

最近新聞有一則「生下陸定… 陸正回來了」,讓我不住感嘆,被生下來的這個孩子,他是不是一輩子就被換取了,以滿足大人們的自慰?他沒得選擇,也許就像「楚門的世界(The Truman Show)」一樣,生活在被打造的世界裡?有誰在乎他的感覺?又或者,他就算知道自己被換取了,他又能如何?他找得回原本的自己嗎?

從這個概念裡,還可以再進一步討論我們對孩子的「教育」。但扯下去就離這本書太遠了,暫且打住。

另外,書中也提到「虛無主義」,「吾良時常奮不顧身投入極有可能傷及己身的危險之中,儘管還不至於到執迷的地步,卻似乎也從不積極躲避降臨身上的災禍。」這不禁讓我想起日前看到HBO的「金錢遊戲(Two for the Money)」,Al Pacino與老婆最後為了她是否出軌而爭執,他老婆說,

「You want to LOSE!」

我倒是還蠻有共鳴的,仔細想想人生有時掉進困境,始作俑者竟然是我自己。明知道有可能萬劫不復,但也許潛意識本就期待負面情緒的安魂曲,以及像嗑藥般這種自虐的刺激感,於是預期自我實現,成就荒誕莫名的結局。

另,本書書寫的主線也從一開始的古義人,在終章卻變為妻子收束,我不認為只是單純運筆手法的改變而已。書中曾提到「祈望人類的非社會化,教人們逐漸丟棄被母熊舔舐(教育)的部份」,大江健三郎對心理學教人如何從母親那裡釋放雖不無懷疑,

「心理學對一個成年人真的有用嗎?吾良不是個見多識廣的知識份子嗎?我一直覺得吾良遲早會遭到心理學的反擊。我無意將他橫死的原因全歸給心理學的反擊。但談到吾良的心理糾葛,我還是認為那干心理學家多少要負一點責任。」

但最終章卻由太太出場融合並演繹寓言,並做出結論,「吾良的死雖然帶給古義人莫大痛苦,致使他耽溺田龜,不過,有朝一日,或許也能夠毫不虛飾的把外邊那一頭的事誠實形諸文字罷?這將可表明丈夫身為終生書寫的小說家真正的意義罷。」一方面是以客觀角度自省,一方面或許還是無法自在地面對自己的不堪過去。

另,與吾良有曖昩關係的浦小姐最後懷孕了,想「生個替代吾良的孩子」,而且最末的場景是女長老呼喚:「死者已矣,忘了吧,就連生者也該置諸腦後。但願你們只把心思傾注在尚未出生的人身上啊」,生命與母親(或女性)確實是相當緊密,因此談到這個話題,女性要比男性更有說服力。如果「死」不影響生命的延續,那中間的過渡便只有「生」,那麼,以女性為主角便不足為奇了。

2 則留言:

也有一本圖文書叫這邊那邊哩~

Dear 泡泡,

這我倒是不知道了說。

張貼留言